医療の最前線で注目を集めていた水素吸入療法。

「先進医療Bから外れたのは効果がないからなの?」

そんな疑問をお持ちではありませんか?

実は取り下げの真相は「コロナ禍による症例数不足」にありました。効果がなかったわけではないのです。

本記事では水素吸入療法の先進医療B承認から現在までの経緯を、公式資料に基づいて徹底解説します。最新の水素医療研究や今後の展望も含め、あなたの健康選択に役立つ情報をお届けするので、ぜひ最後までご覧ください。

《この記事の執筆者》

当サイト「すいかつねっと」の運営者。水素の可能性に魅了され、日々独自に探求する水素健康アドバイザー。主に海外の論文をもとに水素を研究し、少しでも水素を活用して幸せになれればと情報を発信。

そもそも「先進医療制度」とは?

先進医療制度は、保険診療と保険外診療を併用できる特別な制度です。通常、公的医療保険が適用される「保険診療」と適用されない「保険外診療(自由診療)」は原則として併用できません(混合診療の禁止)。

しかし、先進医療として認められた医療技術については、その技術部分は全額自己負担となりますが、それ以外の検査や入院費などは保険診療として保険が適用される「混合診療」が認められています。

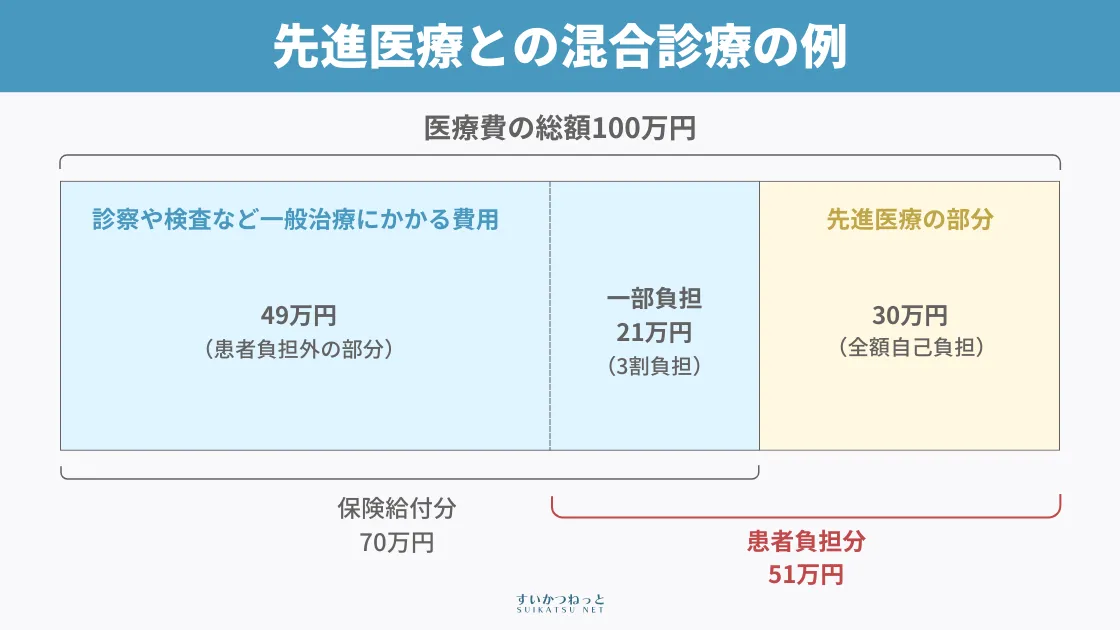

先進医療との混合診療の例

例えば、総医療費が100万円でそのうち先進医療の費用が30万円だった場合を考えてみます。

この場合、診察や検査など通常の治療部分(70万円)は保険適用になり患者は3割の負担で受けられ、実際の負担は21万円となります。

これに、残りの全額負担の先進医療分30万円が足され、患者は合計51万円(3割負担分の21万円と先進医療の30万円)の負担となります。※

※1割負担の場合や高額療養費制度については、ここでは考慮していません。

先進医療Aと先進医療Bの違い

先進医療は大きく「A」と「B」に分類されます。

| 分類 | 主な特徴 | 審査・監督 |

|---|---|---|

| 先進医療A | 薬機法の承認・認証・適用がある医薬品・医療機器を用いる | 各医療機関の申請に基づき、厚生労働省が個別に審査 |

| 先進医療B | 薬機法の未承認・適用外の医薬品・医療機器の使用を伴うもの、または特に安全性や有効性の評価が必要なもの | 「先進医療技術審査部会」による審査を経て承認 |

※横にスクロールできます→

先進医療Bは、より厳格な審査と評価が必要とされる高度な医療技術に適用されるカテゴリーです。水素吸入療法はこの先進医療Bとして承認され、医療の現場で安全性や有効性の検証がなされていました。

先進医療から公的保険適用までの流れ

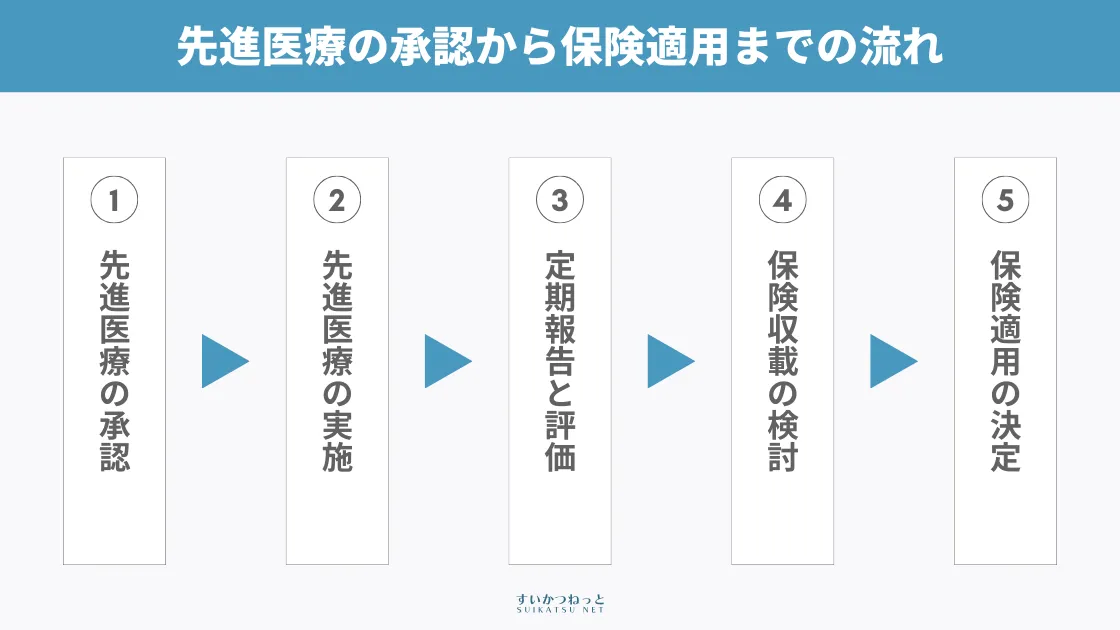

先進医療として承認されてから、公的な保険適用に至るまでの流れは、以下になります。1、2)

それぞれ解説します。

①先進医療への承認と実施

まず、先進医療技術審査部会などによって技術の妥当性(有効性や安全性など)や社会的妥当性(倫理性や費用対効果など)が審査され、先進医療として承認されます。

②先進医療の実施

承認された後は、先述したように保険治療と併用して実際の医療現場で治療が実施されます。

③定期報告と評価

毎年の定期報告や試験期間終了後の総括報告を通じて、技術的妥当性(有効性、安全性、技術的成熟度)や社会的妥当性(倫理性、普及性、費用対効果)などが評価されます。

この際に、保険収載(健康保険の対象として認定)を検討するか、先進医療として継続するか、先進医療から取り下げられるかが決定されます。

④保険収載の検討

定期的な評価結果を踏まえ、先進医療会議において保険収載の必要性が検討されます。その後、中央社会保険医療協議会(中医協)に報告され、診療報酬改定時に保険導入が検討されます。

⑤保険適用の決定

中医協での審議を経て、保険適用が決定されると、当該技術は公的医療保険の対象となります。これにより、患者は保険診療として当該技術を受けることが可能となります。

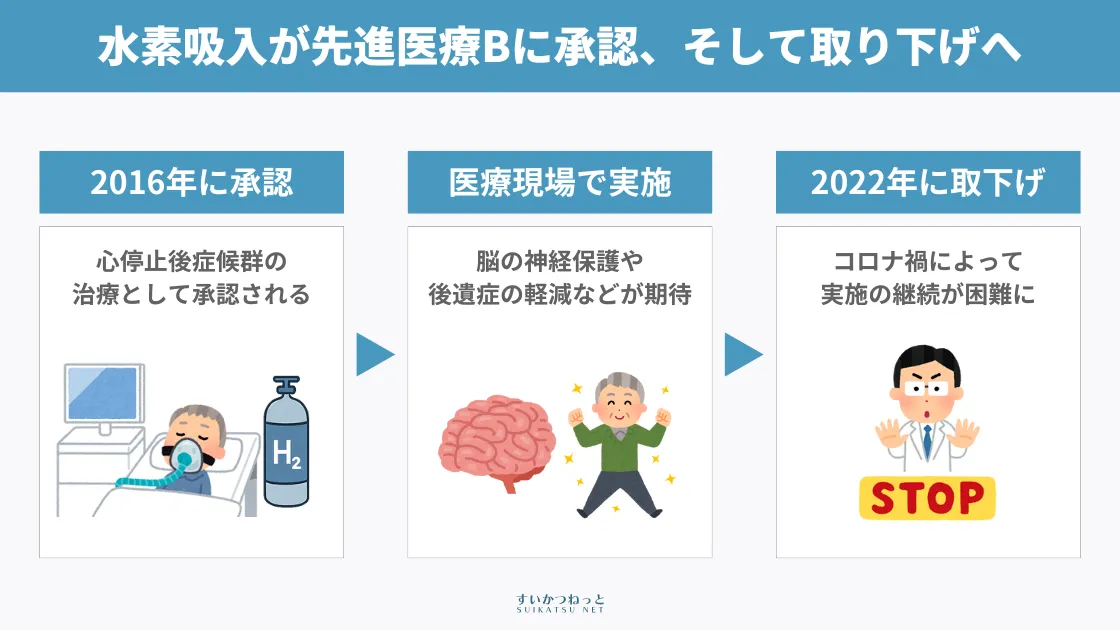

水素吸入が先進医療Bに承認、そして「取り下げ」へ

では、本題である水素吸入療法の先進医療Bとしての歩みについて、時系列で詳しくみていきましょう。

2016年に「心停止後症候群」に対する先進医療として承認

水素吸入療法は2016年12月1日に先進医療Bとして正式に承認されました。ただし、その対象は一般的な健康増進や様々な疾患ではなく、「心停止後症候群」という特定の重篤な状態に限定されていました。

心停止後症候群とは、心臓が一時的に停止した後、蘇生に成功したものの、脳をはじめとする全身の臓器が酸素不足による損傷を受けた状態です。水素には強力な抗酸化作用があり、この酸化ストレスを軽減することで神経保護効果が期待されました。

期待された効果や臨床研究の実施内容

慶應義塾大学を中心に実施された臨床研究では、水素吸入による効果として主に次のような点が注目されていました。

これらの効果を検証するべく、慶應義塾大学病院を中心に国内15施設にて、心肺停止の蘇生後20分間意識が戻らなかった患者を対象に、通常の酸素の吸引に加えて2%の水素を混ぜたガスを18時間吸入が実施されました。

目標の症例数は、水素群と対照群(酸素のみを吸うグループ)それぞれ180例ずつで計360例に設定されていました。

2022年の取り下げは「コロナ禍」が最大の理由

2022年4月、水素吸入療法は先進医療Bから取り下げられることになりました。その最大の理由は、COVID-19の流行による医療現場のひっ迫でした。

先進医療技術審査部会の資料によれば、「2020年以降、COVID-19診療の最前線に立ち、かつ救急医療が限界を超えてひっ迫する状況で症例の組入れを行うことは、実務的・倫理的に困難になった」とされています。3)

当初予定していた360例(水素群180例、対照群180例)に対し、実際に登録できたのはわずか73例にとどまりました。研究実施計画書の中止基準「研究対象患者の組み入れが困難で、予定症例数に達することが困難であると判断された場合」に該当したため、取り下げに至ったのです。

先進医療としての最終評価:「有効性を示すにはデータ不足だが…」

2023年7月に開催された第150回先進医療技術審査部会では、水素吸入療法の最終評価が行われました。結果は総合評価「C」(従来の医療技術と同程度)とされました。4)つまり、これまで用いられてきた「体温療法」より特に優れているわけではなかったという結論になったわけです。

この評価の主な理由は、主要評価項目において統計学的な有意差が示されなかったためです。

しかし重要なのは、「症例数不足のため有効性を十分に示せなかった」ということであり、「効果がない」と判断されたわけではありません。

実際、以下で示すように副次評価項目では、統計的に有意な差が示され、一定の有効性が示唆されました。

今後の展望は?水素研究の最前線と将来性

水素吸入療法の先進医療Bとしての取り組みは終了しましたが、研究自体は継続しています。むしろ、得られたデータは次のステップへの貴重な基盤となっています。

心停止後症候群への挑戦:Phase III臨床試験への動き

慶應義塾大学の水素ガス治療開発センターは、「Phase II 臨床試験により心肺停止蘇生患者に対する水素ガス吸入療法の有効性と安全性が証明されたので、Phase III 臨床試験に向けた準備を進める」と発表しています。5)

具体的には、大陽日酸を中心としたグループを形成し、医薬品としての水素ガス、医療機器としての水素ガス供給装置の薬事承認※を目指した活動を加速させる方針です。薬事承認が得られれば、保険診療として水素吸入療法が受けられる可能性も出てきます。

※薬事承認とは、医薬品や医療機器を製造・販売するにあたり、厚生労働省に申請し認められることです。医薬品医療機器総合機構(PMDA)によって、有効性や安全性などが審査されます。承認を得た後に公的医療保険の適用の判断がなされます。

また、水素ガス治療開発センターの報告では以下のように記されており、今後の進展について日本だけではなく世界中でも高い関心が持たれていることがわかります。

COVID-19の蔓延に伴って本試験は、当初の計画より大幅に少ない患者数の組み入れで中止となったことが悔やまれるが、この画期的な成績に、蘇生に関わる世界の一流研究者が集う会場で驚きをもって迎えられた。次期第III相国際共同試験※への呼びかけに参加表明が相次ぎ、強い関心を得たことが伺える。

水素ガス治療開発センター

※第III相国際共同試験とは、薬の有効性や安全性を確認する治験(臨床試験)の最終段階(第Ⅲ相試験)を複数の国または地域の医療機関で実施する臨床試験です。

他の疾患への応用研究も進行中(がん、神経疾患など)

水素の医療応用は心停止後症候群だけにとどまりません。

その強力な抗酸化作用は、酸化ストレスが関与する様々な疾患に対して効果が期待されています。

※各疾患名とタップすると医師監修の詳細解説記事へ移動します

これらの疾患に対する研究が世界中で進行中です。ただし、まだ十分なエビデンスが確立していない分野も多く、今後の研究の進展が期待されます。

水素水・水素風呂の研究も – 身近な水素利用の可能性

慶應義塾大学の水素ガス治療開発センターは、水素水の飲用や水素風呂への入浴による効果検証も進めていくとしています。

特に「水素風呂への入浴によって皮膚から予想以上に水素ガスが体内に取り込むことが分かった」として、アトピー性皮膚炎や乾癬などの皮膚疾患モデル動物を使った研究も計画されています。5)

>> 【医師監修】水素吸入療法はアトピーの予防や改善に役立つ?

先進医療B終了後の「今」水素吸入はどこで受けられる?

先進医療Bとしての水素吸入療法は終了しましたが、現在では別の形で水素吸入を受けることが可能です。

「自由診療」で健康維持や美容目的の利用も広がる

現在、水素吸入療法は主に自由診療として、全国の美容クリニックや統合医療クリニックなどで提供されています。先進医療B時代の「心停止後症候群」に限定されず、様々な目的で利用されるようになっています。

- 一般的な健康増進や体調管理

- がん治療の副作用軽減

- 美容・アンチエイジング効果

- スポーツ後の疲労回復

- 慢性疾患の症状緩和のサポート など

ただし、これらの効果については、心停止後症候群に対するものほどの大規模な臨床試験は行われておらず、まだまだ研究段階である注意が必要です。

クリニックでの水素吸入は1回3,000〜5,000円ほど

自由診療として提供されている水素吸入療法は、全額自己負担となります。

料金は医療機関によって大きく異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

- 1回あたり: 3,000円〜5,000円程度

- 回数券: 10回20,000円〜45,000円程度

- 月額定額プラン: 10,000円〜30,000円程度

クリニックはどう選ぶ?自由診療を受ける際の注意点【超重要】

水素吸入療法を自由診療で受ける際は、信頼できる医療機関を選ぶことが非常に重要です。

以下のポイントに注意しましょう。

- 医師の専門性と経験: 水素医療に詳しい医師が在籍しているか

- 使用機器の品質: 品質が高く安全な機器を使用しているか

- カウンセリングの質: 効果や限界について誠実に説明してくれるか

- 誇大広告の有無: 科学的根拠を超えた効果を謳っていないか

- 標準治療との関係: 必要な標準治療を否定せず、補完的なアプローチとして提案しているか

特に注意すべきは、水素吸入療法を「万能薬」のように宣伝するクリニックです。現時点では、特定の症状や疾患に対する確実な効果は限定的であり、個人差も大きいことを理解しておく必要があります。

近くで水素吸入ができるクリニックを見つけるには?

Googleマップなどで「水素吸入」と検索すると、近くで水素吸入ができる施設が見つかります。

ただし、マップに表示されない場合もあります。そういう場合は、各都道府県で水素吸入ができるクリニックやサロンを以下にまとめているので、こちらもご活用ください。

水素吸入と先進医療Bに関するよくある質問

水素吸入と先進医療Bに関してよく寄せられる質問をまとめてみました。ぜひご参考ください。

Q1. 先進医療Bでなくなったのは効果がなかったからですか?

いいえ、主な理由はCOVID-19の流行による臨床試験の中断です。予定していた360例の症例数を集められず(実際は73例)、統計学的に十分な検証ができなかったためです。

副次評価項目(生存率や後遺症なしでの社会復帰率など)では、一定の有効性を示唆するデータも得られています。

Q2. 水素吸入はどこで受けられますか?

現在は主に自由診療のクリニックやサロンで受けることができます。

美容クリニック、統合医療クリニック、スポーツクリニックなどで提供されており、水素吸入の専門サロンもあります。

Q3. 自由診療なら安全で効果も期待できますか?

医療機関によって大きな差があるため、慎重な選択が必要です。

効果は個人差が大きく、科学的に証明された効果は限定的です。安全性については、適切な医療管理下で行われれば大きな問題はないとされていますが、持病のある方は医師に相談することをお勧めします。

>> 【医師監修】水素吸入療法にリスクや副作用はある?各国の規制は?

Q4. 家庭用の水素吸入器はどうですか?

家庭用機器も増えてきていますが、医療機関で使用されるものと比べて性能や安全性に差があることが多いです。購入を検討する場合は、製品の品質証明や安全性データをしっかりと確認することをお勧めします。

水素吸入器をご自分で選ぶ際は「失敗しない水素吸入器の選びの9つのポイント」もご参考ください。

Q5. 水素研究は今後どうなりますか?

慶應義塾大学などが中心となり、薬事承認を目指した研究が継続されています。

心停止後症候群に対するPhase III臨床試験の準備が進められているほか、様々な疾患に対する基礎研究や応用研究も世界中で行われています。

Q6. 「保険適用」や「自由診療」との違いは?

先進医療と他の医療制度の違いは以下のとおりです。

- 保険診療:公的医療保険が適用され、一部を自己負担(通常1〜3割)

- 自由診療:保険適用外で全額自己負担、価格設定は医療機関の裁量

- 先進医療:先進医療技術部分は自己負担、その他の検査・投薬・入院費等は保険適用

先進医療Bに承認されていた当時の水素吸入療法は、吸入治療自体は全額自己負担でしたが、それに伴う検査や入院費は保険適用されていました。現在は自由診療として提供されているため、治療費全額が自己負担となります。

Q7. 水素吸入器は医療費控除の対象になりますか?

現在、水素吸入器の購入やレンタルは治療と認められておらず、税金の医療費控除の対象にはなりません。

今後、治療効果が認められ公的保険適用になった際には、医療費控除の対象となる可能性があります。

まとめ:先進医療としての水素吸入療法の「これまで」と「これから」

水素吸入療法は、2016年に先進医療Bとして承認されたものの、COVID-19の影響で症例数を集められず、2022年に取り下げられました。しかし、これは効果がなかったためではなく、研究環境の制約によるものでした。

副次評価項目では、水素吸入による社会復帰率の向上などの有効性を示唆するデータも得られており、研究者たちは現在も薬事承認を目指して研究を継続しています。

現在、水素吸入療法は主に自由診療として提供されていますが、選択する際には医療機関の信頼性を慎重に検討することが重要です。科学的根拠に基づいた適切な情報提供を行い、標準治療を否定しないクリニックを選ぶことをお勧めします。

水素医療は未だ発展途上の分野であり、今後の研究によってさらなる可能性が広がるかもしれません。しかし同時に、現時点での限界も理解し、過度な期待や誇大広告に惑わされない冷静な判断が必要です。正確な情報に基づいて、自分自身の健康に対する最善の選択を行うことが大切です。