インスリン療法が欠かせない1型糖尿病。

日々の血糖コントロールや将来の合併症への不安を感じている方も少なくないでしょう。そんな中、近年注目されているのが「水素吸入」です。

最新の研究では、水素吸入が1型糖尿病の血糖値安定や合併症リスクの低減に役立つ可能性が示唆されています。

この記事では、1型糖尿病の原因や症状などの基本から、水素吸入に期待される効果について解説します。また治療補助として取り入れる際の具体的な方法と注意点についてもお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。

《この記事の監修ドクター》

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院にて20年以上臨床に従事。日本内科学会総合内科専門医であり、日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。米国内科学会の上席会員。

1型糖尿病とは?原因や症状、治療法について

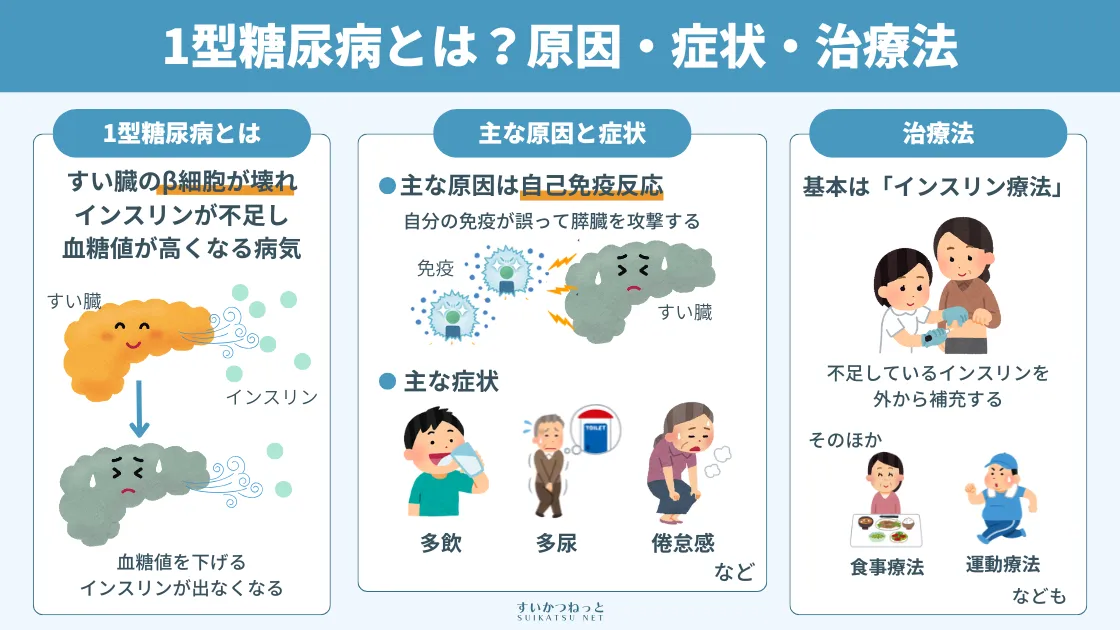

1型糖尿病は、主に自己免疫反応によって、インスリンを分泌する膵臓のβ(ベータ)細胞が破壊されてしまう病気です。インスリンは、血液中の糖(ブドウ糖)を細胞に取り込み、エネルギーとして利用するために必須のホルモンです。このインスリンが不足するため、血糖値が高くなってしまいます。

日本における1型糖尿病の有病者数は全年齢層でおよそ10〜14万人と推定されており、これは人口の約0.09〜0.11%に相当します。1)令和5年(2023)「患者調査の概況」の推計では、12万2千人が1型糖尿病の患者であると報告されています。2)

2型糖尿病との違い

同じ「糖尿病」という名前がついていますが、1型糖尿病と2型糖尿病は、発症メカニズムや治療法などに大きな違いがあります。

主な違いは以下の通りです。

| 1型糖尿病 | 2型糖尿病 | |

| 主な原因 | 自己免疫などでインスリン工場(膵臓β細胞)が壊れる | 遺伝的要因 + 生活習慣(食べ過ぎ・運動不足など) |

| インスリン | 工場が壊れ、ほとんど作られない | 作る量が減る/うまく効かなくなる(インスリン抵抗性) |

| 生活習慣との関係 | あまり関係ない | 関係が大きい |

| 主な治療 | インスリン注射(必須) | 生活習慣の改善、飲み薬、インスリン注射など |

簡単に言うと、1型は「インスリンを作る工場(膵臓)が壊れてしまった状態」、2型は「インスリン工場は動いているが生産量が落ちたり、インスリンがうまく働けなくなったりした状態」と例えられます。

日本人の糖尿病患者さんの多くは2型糖尿病ですが、1型糖尿病も決して珍しい病気ではありません。

>> 【医師監修】水素吸入が2型糖尿病の補助治療として役立つ可能性を解説

1型糖尿病の主な症状

1型糖尿病の典型的な症状には以下のようなものがあります。

- 多飲(異常な喉の渇き)

- 多尿(頻繁な排尿)

- 多食(強い空腹感)

- 体重減少(原因不明の体重減少)

- 倦怠感

- 視力のかすみ

- 傷の治りにくさ

これらの症状は、インスリンの不足により、血液中のブドウ糖が細胞内に取り込まれず、エネルギーとして利用できないために起こります。特に小児の場合は、夜尿(おねしょ)がきっかけで1型糖尿病が発見されることもあります。

症状の進行が速い場合、糖尿病ケトアシドーシス(DKA)と呼ばれる生命に関わる危険な状態になることもあります。DKAの症状には、吐き気、嘔吐、腹痛、呼吸困難、意識障害などがあり、早期の対応が重要です。

1型糖尿病の主な原因

1型糖尿病の主な原因は自己免疫反応です。これは、本来は体を守るはずの免疫システムが、誤って膵臓のβ細胞を攻撃し、破壊してしまう現象です。

なぜ自己免疫反応が起こるのか、その正確なメカニズムはまだ完全には解明されていませんが、以下の要因が関与していると考えられています。

- 遺伝的要因:HLA(ヒト白血球抗原)と呼ばれる特定の遺伝子型を持つ人は、1型糖尿病を発症するリスクが高いことが知られています

- 家族歴:親や兄弟姉妹に1型糖尿病患者がいる場合、自身が発症するリスクも高くなります

- 環境要因:ウイルス感染などが、遺伝的に感受性の高い人において自己免疫反応を引き起こすきっかけとなることが示唆されています

1型糖尿病は生活習慣病ではないため、「食べ過ぎたから」「運動不足だから」といった理由で発症するわけではありません。

1型糖尿病の治療法

1型糖尿病の治療の基本は、不足しているインスリンを外部から補う「インスリン療法」です。これは生涯にわたって継続する必要があります。

インスリン療法を含め、1型糖尿病の主な治療方法は以下のとおりです。

インスリン療法

注射(ペン型注入器やシリンジ)やインスリンポンプを用いて、インスリンを補充します。作用時間の異なる複数の種類のインスリンを組み合わせて、健康な人のインスリン分泌パターンに近づけるように調整します。

血糖自己測定 (SMBG) / 持続血糖測定 (CGM)

血糖値を定期的に測定し、インスリン量や食事、運動などを調整する上で非常に重要です。

食事療法

食べる量や内容、タイミングをインスリン量と合わせて調整します。炭水化物量を把握する「カーボカウント」なども用いられます。

運動療法

血糖コントロールの改善や合併症予防に役立ちますが、低血糖のリスクもあるため、医師と相談の上で行います。

これらの治療法は、失われたインスリンを補充し、血糖値を安定させることで、合併症を予防し、健康な生活を送ることを目的としています。しかし、これらの治療法は糖尿病そのものを根治するものではないため、より負担が少なく生活の質を向上させる可能性のある補助療法の開発が求められています。

水素吸入は1型糖尿病の治療補助として有効?研究から見える可能性

水素吸入療法とは、機械で発生させた水素(H₂)ガスを吸入する治療法です。水素は2007年に、体内で最も有害な活性酸素種であるヒドロキシルラジカル(·OH)を選択的に除去する抗酸化作用を持つことが報告されました。3)

活性酸素は様々な病気や体の不調と関連することから、この論文の発表以降、水素の医療への応用に向けて様々な研究が進められています。

1型糖尿病に対する水素吸入の有効性を明確に示す質の高い臨床研究は、限られているのが現状です。

したがって、ここでは動物実験や関連する研究結果から、これら2つの関係について見ていきましょう。

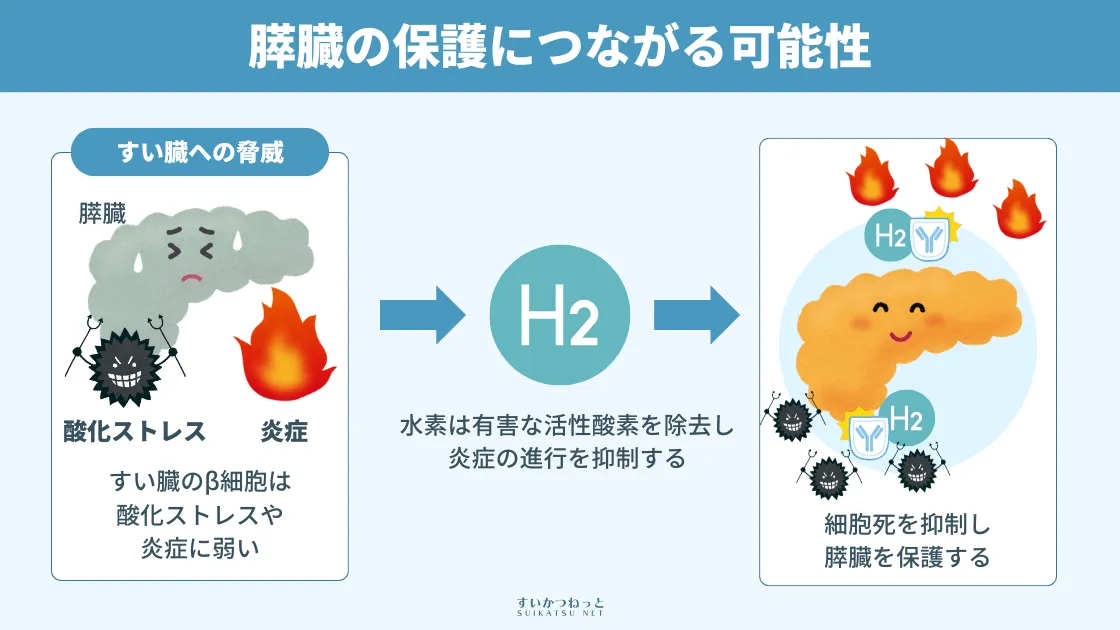

膵臓の保護につながる可能性

これまでの研究では、水素が膵臓の細胞死を抑えて、保護する可能性が示唆されています。

インスリンを作る膵臓のβ細胞は、もともと酸化に弱い性質があり、1型糖尿病では、体内の酸化ストレス(さびのようなもの)と炎症が大きな問題になります。4)

水素は有害な活性酸素(酸化ストレスの原因)を選択的に除去するだけでなく、炎症を抑える物質を増やすことで、炎症が進行するのを抑制する働きが報告されており、膵臓を保護する可能性があります。

実際、細胞レベルや動物実験などの基礎研究ではありますが、水素が膵臓の細胞死を抑制したとの研究報告がなされています。6)

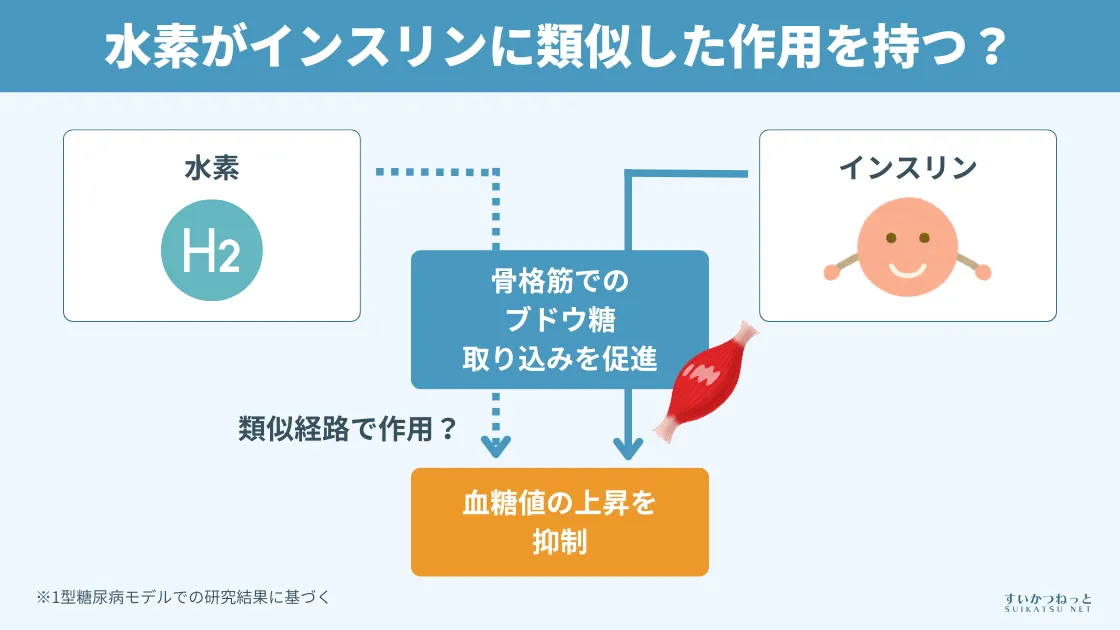

水素がインスリンに似た作用を持つ可能性

これまでの基礎研究や動物実験では、1型糖尿病モデルにおいて水素が筋肉でのブドウ糖取り込みを促進し、血糖上昇を防ぐ効果を持つことが示されています。5、6)

中でも注目すべきなのは、水素がインスリンと似た経路で骨格筋のブドウ糖を取り込みを促す作用があることが示唆されていることです。つまり、「水素がインスリンと同様の代謝効果を持つ」可能性があり、インスリン抵抗性※のない1型糖尿病で特に有用な可能性が示されています。

※インスリン抵抗性とは、血糖値を抑えるインスリンの効きが悪くなること。2型糖尿病患者で見られる現象。

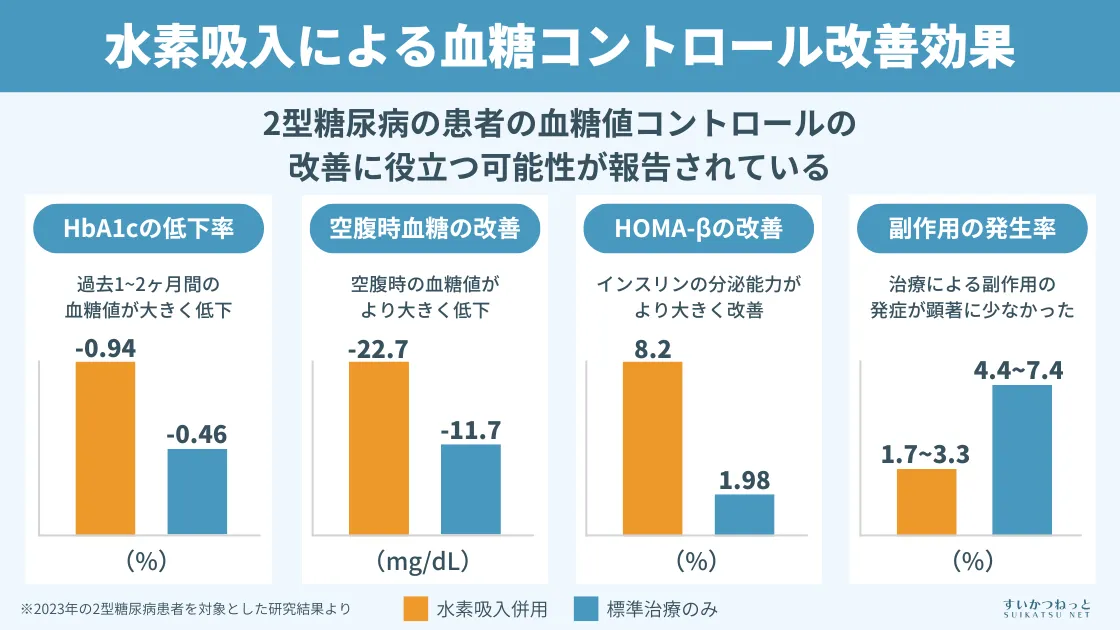

血糖値コントロールの改善に役立つ可能性

水素は血糖値の安定にも役立つ可能性があります。

動物実験では、1型糖尿病のマウスに水素水を与えると、血糖コントロールが大幅に改善したとの報告があります。5)

ヒトを対象とした研究は1型糖尿病ではまだ少ないですが、2型糖尿病の患者さんでは興味深い結果が出ています。2023年の中国の研究では、1000人以上の2型糖尿病患者を通常の治療に加えて水素吸入を行うグループと通常の治療のみのグループに分けて比較検討されました。7)

その結果、水素吸入を併用したグループで以下ことが示されました。

- HbA1c※が大きく低下(-0.94% vs -0.46%)

- 空腹時血糖も大きく改善(-22.7 mg/dL vs -11.7 mg/dL)

- インスリン分泌能力の指標(HOMA-β)の改善幅も大きかった(8.2% vs 1.98%)

- インスリンの効きやすさの指標(HOMA-IR)も有意に改善(-0.76 vs -0.17)

- 嘔吐や便秘、めまいなどの有害事象(副作用)が少なかった(1.7〜3.3% vs 4.4〜7.4%)

理論的には、1型糖尿病でも特に発症初期や、少しでもインスリンを出せる段階では、水素吸入による血糖コントロール改善が期待できる可能性があります。

※HbA1cとは、過去1~2か月の血糖値の平均的な状態を反映する値のことです。

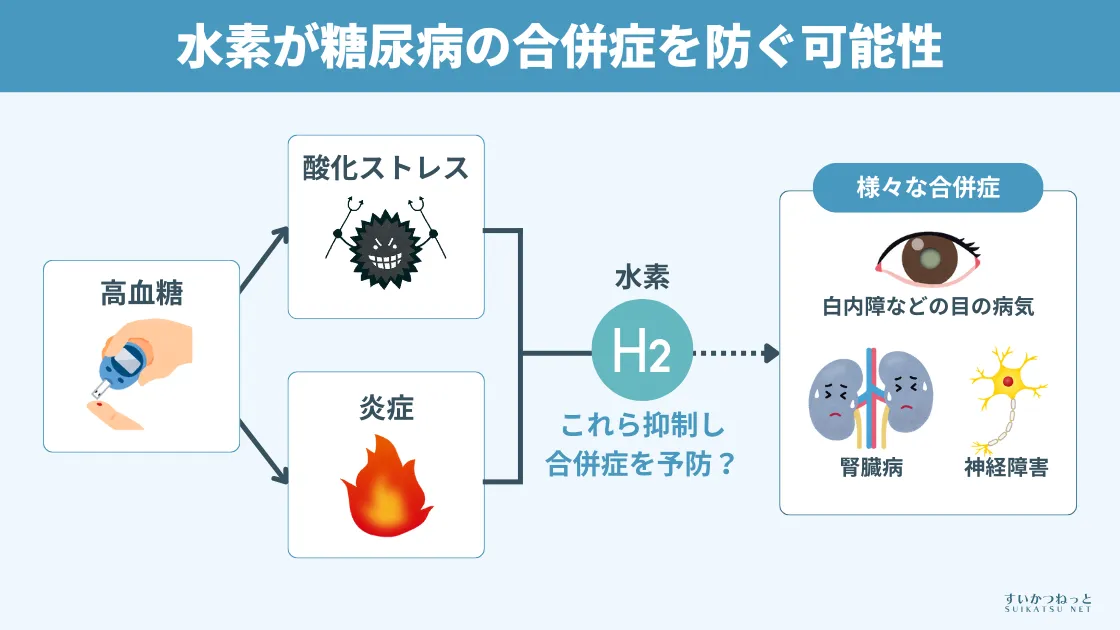

糖尿病の合併症を防ぐ可能性

糖尿病の怖さは合併症(神経障害・腎臓病・目の病気など)にあります。これらは高血糖による酸化ストレスや炎症が原因の1つとされます。

動物実験では、水素水の摂取によって糖尿病による網膜の血流異常が改善することが示されています。8)糖尿病の合併症の1つである、糖尿病網膜症に対して水素が予防や改善効果を持つ可能性が示唆されたといえます。

そのほか、水素は細胞死を抑え、細胞のエネルギー工場「ミトコンドリア」の働きを改善することで、組織障害を緩和したり、神経細胞を保護したりなど様々な報告がなされています。9)

たとえ血糖値への直接的な効果が限られていても、長期的に見た合併症リスクを減らせる可能性があることは、根本治療がない現状では特に重要になります。

1型糖尿病に水素吸入を取り入れる方法と注意点

上述したように、水素吸入が血糖値のコントロールや合併症を防ぐなど1型糖尿病に対しての関連研究が報告されていますが、まだ確実に効果があると言える段階ではありません。

そのため、あくまで現行の標準治療が優先であることは変わりません。しかし、美容や健康増進の面でも期待されていることもあり、「補助的に試してみたい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

そういった方のために、ここでは水素吸入を取り入れる方法とその際の注意点についてお伝えします。

水素吸入の取り入れ方

水素吸入は、クリニックやサロンで行うか、機器を自宅に導入して自宅で行うかの2つの方法があります。

サロンやクリニックでは初期投資を抑えながら本格的な水素吸入ができる一方で、長期的に通う場合に時間的・経済的なコストがかかります。自宅で水素吸入をする場合は、いつでも自由に水素吸入ができるものの、機器の購入などある程度の初期費用がかかります。

それぞれ費用面や手間、水素吸入ができる頻度など変わってくるので、自身のライフスタイルや経済状況に合った選択をすることが必要です。

サロンなどで受ける場合の料金や水素吸入器を自宅に導入する際に知っておきたい情報は以下にまとめています。水素吸入を始めようと考えられている方は、ぜひご参考ください。

>> 水素吸入サロンの「料金相場」は1時間3000円!プランと選び方を解説

>> 水素吸入器を「購入・レンタルする前」に知っておきたいことまとめ

水素吸入を取り入れる際の注意点4つ

水素吸入を取り入れる際は、以下の点に注意してください。

注意点①:標準治療は絶対に自己判断で中断・変更しない【最重要】

水素吸入は、あくまで標準治療を補う可能性のあるもの(補助療法)であり、インスリン療法の代わりにはなりません。

現行の標準治療をやめてしまうと、血糖コントロールが悪化し、命に関わる危険性があるので、絶対に治療を中断しないでください。

注意点②:始める前には必ず主治医に相談する

水素吸入を始める前に、必ずかかりつけの医師に相談してください。

ご自身の病状や治療状況を考慮し、適切なアドバイスを受けた上で判断することが重要です。

注意点③:過度な期待はしない

現時点では、1型糖尿病に対する有効性が科学的に証明されているわけではありません。あくまで、関連研究において結果が示されている段階です。

「必ず治る」「インスリンが不要になる」といった誇大な情報には注意しましょう。

注意点④:安全性について

水素ガス自体は、体内に入っても過剰なものは呼気として排出され、一般的に副作用は少ないと考えられています

しかし、体調に変化を感じた場合は、すぐに中止し医師に相談してください。

>> 水素吸入は危険?副作用やデメリット、安全な取り入れ方を解説

>> 【医師監修】水素吸入の好転反応の症状や原因は?副作用との違いも解説

まとめ:1型糖尿病と水素吸入が補助療法として有効か

この記事では、1型糖尿病の基本情報と水素吸入との関係について解説しました。

1型糖尿病は自己免疫によるインスリン欠乏が原因であり、インスリン療法が治療の基本です。

水素吸入が血糖値コントロールの改善や合併症のリスクを下げる可能性が示唆されているものの、現行治療を代替するものではありません。

もし水素吸入に興味がある場合は、この記事の内容を踏まえ、必ず主治医の先生とよく相談した上で判断してください。

参考文献

- 「インスリン分泌が枯渇した 1 型糖尿病」とは はじめの言葉. 田嶼 尚子. 厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業

- 糖尿病で治療を受けている総患者数は、552万3,000人 令和5年(2023)「患者調査の概況」より|日本生活習慣病予防協会

- Ohsawa, I., Ishikawa, M., Takahashi, K., Watanabe, M., Nishimaki, K., Yamagata, K., Katsura, K., Katayama, Y., Asoh, S., & Ohta, S. (2007). Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Nature medicine, 13(6), 688–694. https://doi.org/10.1038/nm1577

- Asmat, U., Abad, K., & Ismail, K. (2016). Diabetes mellitus and oxidative stress-A concise review. Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 24(5), 547–553. https://doi.org/10.1016/j.jsps.2015.03.013

- Amitani, H., Asakawa, A., Cheng, K., Amitani, M., Kaimoto, K., Nakano, M., Ushikai, M., Li, Y., Tsai, M., Li, J. B., Terashi, M., Chaolu, H., Kamimura, R., & Inui, A. (2013). Hydrogen improves glycemic control in type1 diabetic animal model by promoting glucose uptake into skeletal muscle. PloS one, 8(1), e53913. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0053913

- Li, Y., Hamasaki, T., Nakamichi, N., Kashiwagi, T., Komatsu, T., Ye, J., Teruya, K., Abe, M., Yan, H., Kinjo, T., Kabayama, S., Kawamura, M., & Shirahata, S. (2011). Suppressive effects of electrolyzed reduced water on alloxan-induced apoptosis and type 1 diabetes mellitus. Cytotechnology, 63(2), 119–131. https://doi.org/10.1007/s10616-010-9317-6

- Zhao, Z., Ji, H., Zhao, Y., Liu, Z., Sun, R., Li, Y., & Ni, T. (2023). Effectiveness and safety of hydrogen inhalation as an adjunct treatment in Chinese type 2 diabetes patients: A retrospective, observational, double-arm, real-life clinical study. Frontiers in endocrinology, 13, 1114221. https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1114221

- Sugiyama, R., Hanaguri, J., Yokota, H., Kushiyama, A., Kushiyama, S., Kikuchi, T., Igarashi, T., Iketani, M., Ohsawa, I., Harino, S., Nakashizuka, H., Yamagami, S., & Nagaoka, T. (2024). Oral Intake of Hydrogen Water Improves Retinal Blood Flow Dysregulation in Response to Flicker Stimulation and Systemic Hyperoxia in Diabetic Mice. Translational vision science & technology, 13(10), 36. https://doi.org/10.1167/tvst.13.10.36

- Tian, Y., Zhang, Y., Wang, Y., Chen, Y., Fan, W., Zhou, J., Qiao, J., & Wei, Y. (2021). Hydrogen, a Novel Therapeutic Molecule, Regulates Oxidative Stress, Inflammation, and Apoptosis. Frontiers in physiology, 12, 789507. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.789507

このコラム記事は、一般的な医学的情報および最新の研究動向をもとに作成しておりますが、読者の方の個別の症状や体質などを考慮したものではありません。また、医学的アドバイス、診断、治療に代わるものではなく、特定の製品や治療法の効果・効能を保証、証明するものでもありません。健康上の問題がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、医師などの専門家に必ずご相談ください。本コラム記事の情報をもとに被ったいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。

※本記事は、公開時点での情報に基づいて作成しており、最新のものと異なる場合があります。予めご了承ください。

本記事は医療健康情報を含むコンテンツを専門医が確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。

医師

中路幸之助 先生

動物モデルを用いた研究で、水素吸入療法が1型糖尿病の酸化ストレス軽減による膵臓保護や合併症予防に効果的な可能性が示されました。インスリン治療以外の選択肢が少ない1型糖尿病患者にとって朗報かと思いますが、あくまで補助的治療であり、インスリン治療に代わるものではありません。希望される場合は、かかりつけ医に相談のうえご判断ください。