乾癬(かんせん)は、皮膚の赤みや銀白色のフケのような皮剥けを特徴とする慢性的な炎症性疾患です。

近年の研究では、乾癬の背後には免疫系の異常や酸化ストレスが深くかかわっていることが明らかになっており、治療には多角的なアプローチが求められています。

本記事では、乾癬の基本的な情報から一般的な治療法、水素吸入療法の有効性について研究報告をもとに解説します。

《この記事の監修ドクター》

2013年防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科。皮膚科専門医として地域の方々の一般診療をメインに、アトピー性皮膚炎や乾癬などの診療にあたっている

乾癬ってどんな病気?

乾癬は単なる皮膚の問題ではなく、免疫系の異常によって引き起こされる慢性炎症性疾患です。

欧米では人口の2~3%が罹患しているとされますが、日本での有病率はより低く、約0.34%(約50~60万人)と推定されています。1)

男性が約65%、女性が約35%と男性優位であり、日本人では50歳前後での発症が多い傾向があります。2)

乾癬の主な原因

乾癬の原因は完全に解明されていませんが、遺伝的素因と環境因子が複雑に絡み合うことで発症すると考えられています。

乾癬の皮膚では、免疫細胞(特にT細胞)の働きが過剰になり、炎症性サイトカイン(IL-17、IL-23、TNF-αなど)を大量に放出し、皮膚の細胞増殖を加速させます。

また外傷や感染症、ストレス、寒冷気候なども発症・悪化のきっかけとなることが多く、これらの要素が組み合わさることで症状が表面化すると考えられます。

乾癬の主な症状

乾癬の主な症状は、皮膚の赤みと厚い銀白色の鱗屑(りんせつ)を伴う盛り上がった斑(プラーク)です。

症状の現れ方によって、いくつかの型に分類されます。

- 尋常性乾癬(プラーク型)

最も一般的で、乾癬患者の80~90%を占めます。境界明瞭な赤色局面と厚い鱗屑を呈し、肘、膝、頭皮、腰背部などによく見られます。 - 滴状乾癬

小さな赤い斑点(直径数mm~1cm程度)が全身に多発します。小児から若年者に多く、溶連菌感染後に誘発されることが多いです。 - 膿疱性乾癬

無菌性膿疱を伴う比較的まれな型です。限局型(掌蹠膿疱症)と全身型(汎発性膿疱性乾癬)があります。後者は発熱などの全身症状を伴い重篤です。 - 乾癬性関節炎

乾癬患者の20~30%に見られる炎症性関節炎です。指の腫れ(ソーセージ指)や関節の痛みを特徴とします。 - 紅皮症型乾癬

身体の80%以上が赤くなり、最重症型の一つです。

また、乾癬患者には高血圧(42%)、脂質異常症(30%)、糖尿病(24%)などのメタボリックシンドローム関連疾患の合併が多いことが知られています。2)

乾癬の一般的な治療方法

乾癬の治療は、症状の重症度や患者さんの生活状況に応じて段階的に行います。

軽症の場合は主に外用療法(ステロイド外用やビタミンD外用など)で皮膚症状をコントロールし、広範囲に病変が広がる中等症以上では光線療法や内服薬(メトトレキサート、シクロスポリン、レチノイドなど)、ホスホジエステラーゼ4阻害薬などを用いることがあります。

また近年は、生物学的製剤という抗体医薬によって免疫の中核をなすサイトカインをピンポイントで抑える治療が進歩しており、重症の乾癬であっても症状が大きく改善する例が増えてきました。

ただし、生物学的製剤は高い有効性がある反面、高額な費用、感染症リスク、一部の患者での効果不足や効果減弱といった問題があります。

このような背景から、新たな治療アプローチや補完療法への期待が高まっています。

水素吸入療法が乾癬への新たなアプローチとなる可能性

分子状水素(H₂)は強力な抗酸化作用と抗炎症作用を持つとされ、様々な疾患モデルで治療効果が研究されています。

水素療法には「水素吸入」「水素水の飲用」「水素水浴」など複数の投与方法がありますが、ここでは特に水素吸入療法に焦点を当てます。

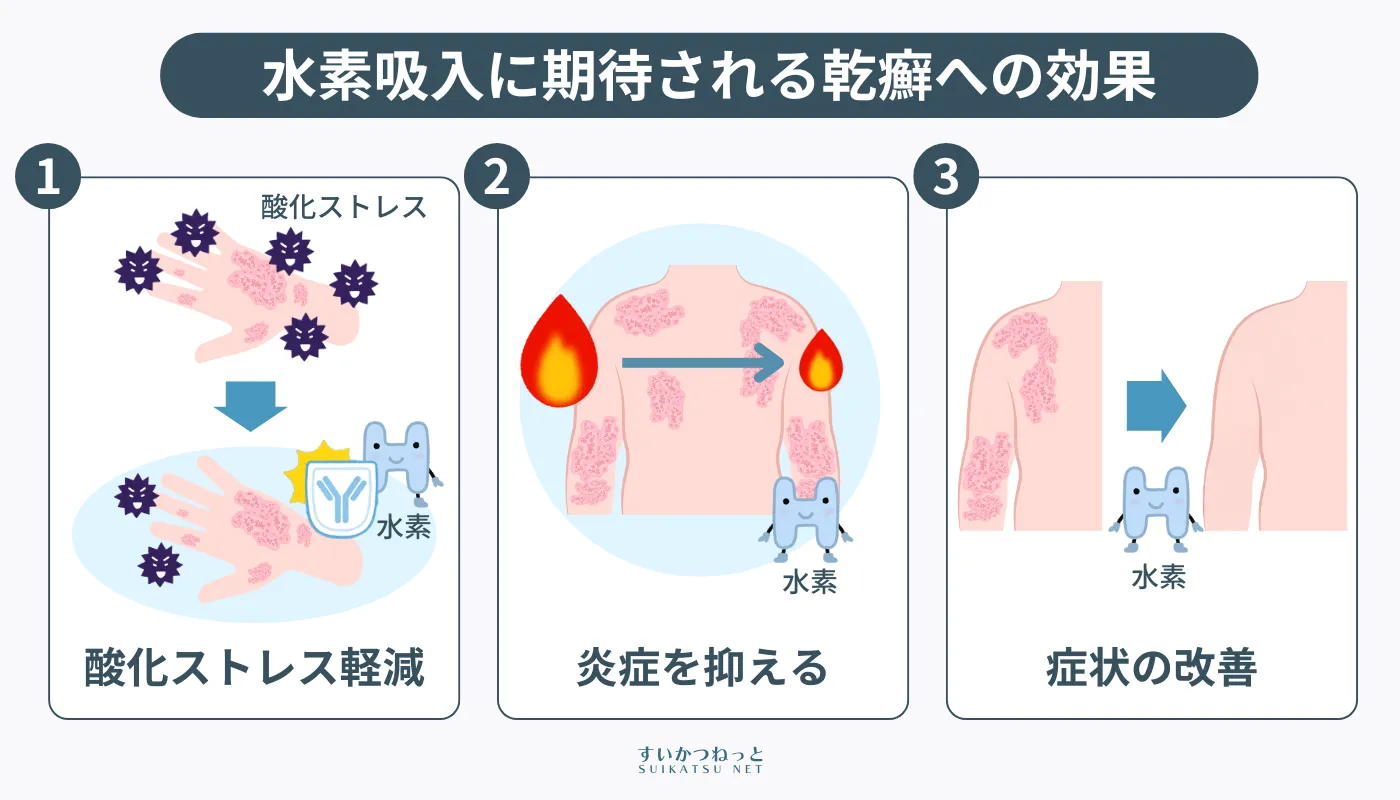

抗酸化作用:乾癬の酸化ストレスを軽減する効果

水素分子は非常に小さく、体内で特に有害な活性酸素(ヒドロキシルラジカルや過酸化亜硝酸など)を選択的に除去できることがわかっています。3)これらの活性酸素は乾癬の皮膚病変部で過剰に作られており、炎症を悪化させる原因となっています。

水素の大きな特徴は、細胞膜や血管壁を簡単に通過でき、細胞内のミトコンドリアなど深部にまで到達できる点です。これにより通常の抗酸化物質よりも広範囲に作用することができ、炎症部位の深層にまで効果を発揮できる可能性があります。

乾癬患者さんでは、酸化ストレスの指標となるマロンジアルデヒド(MDA)という物質が血液や皮膚で増加していますが、動物実験では水素治療によってこのMDAが大幅に減少することが確認されています。4)これは水素が体内の酸化ダメージを実際に抑制できることを示しています。

抗炎症作用:免疫バランスを整える効果

水素のもう一つの重要な働きは、過剰な炎症反応を抑える効果です。乾癬はTh17細胞という免疫細胞とIL-23というシグナル物質が関与する免疫異常が特徴で、IL-17やTNF-αなどの炎症性物質(サイトカイン)が重要な役割を果たしています。

後述する乾癬性関節炎を併発した患者さん3例への水素療法の報告では、治療後に血液中のIL-6、IL-17、TNF-αといった炎症物質が減少していました。5)これらは現在の生物学的製剤が標的としている物質と同じであり、水素がこれらを抑制できる可能性は非常に興味深いものです。

さらに、動物実験では水素治療によって皮膚内の免疫細胞(マクロファージ)の状態が変化することもわかりました。6)具体的には、炎症を促進するタイプ(M1型)が減少し、炎症を鎮める修復タイプ(M2型)が増加したのです。これは水素が体の免疫反応を「炎症型」から「修復型」へ切り替える作用を持つ可能性を示しています。

このように、水素は乾癬の二つの重要な病因である「酸化ストレス」と「免疫異常」の両方に働きかける可能性があり、それが症状改善につながると考えられています。

臨床研究の結果:症状改善と生活の質向上

では、実際の患者さんにおいて水素療法はどのような効果を示したのでしょうか?

水素風呂で半数以上が症状・痒みの改善

中国・上海の研究グループによる臨床試験では、中等症の尋常性乾癬患者75例を対象に8週間の水素水浴(水素風呂)を実施し、通常の水道水浴を行った対照群34例と比較しました。7)

その結果、8週間後に皮疹の重症度が改善し、かゆみや生活の質(QOL)の向上が見られました。具体的な結果の数値は以下の通りです。

| 評価項目 | 水素風呂グループ | 通常入浴グループ | 差 |

|---|---|---|---|

| 重症度75%以上改善 (PASI75達成率) | 24.4% | 2.9% | +21.5% |

| 重症度50%以上改善 (PASI50達成率) | 56.1% | 17.7% | +38.4% |

| かゆみの変化 (VASスコア) | ー2 (改善) | 0 (変化なし) | 2点の差 |

水素風呂を実施した群で、PASIスコア(乾癬の重症度指標)が半分以上改善した患者が3倍以上、大幅改善(75%以上)した患者が8倍以上との結果が出ています。また、かゆみの軽減も有意に改善し、生活の質(QOL)も著明に向上したことが報告されています。

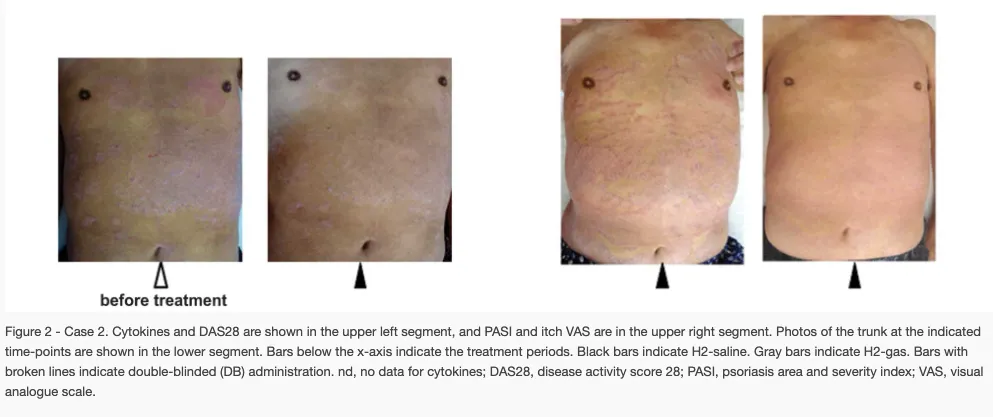

標準治療で改善しなかった乾癬と関節炎が水素療法で好転

日本からの症例報告では、既存治療で効果不十分だった乾癬性関節炎を伴う乾癬患者3例に対し、水素水飲用、水素溶解生理食塩水点滴、3%濃度の水素ガス吸入を組み合わせた治療が行われました。5)

その結果、全例で皮疹の炎症と関節炎症状の改善が認められました。特に注目すべきは、患者が自覚する痒みが「著明に軽減した」と報告されている点です。

一例として以下のような変化が研究で示されています。

上記の図は、一番左側が水素療法を開始する前の状態で、順に5日後、8週間の治療なし期間(ウォッシュアウト)後、治療再開5日後の写真です。(一番左から一番右までは、合計で66日間)

治療開始前の乾癬の皮膚症状が綺麗に改善していることがわかります。

これらは、あくまで症例であるため効果の立証にはなりませんが、水素療法の有用性を示す興味深いデータといえます。

水素療法の高い安全性 – 副作用が少なく長期治療に適した特性

水素は極めて副作用の少ない分子です。上述の臨床研究では重篤な有害事象は報告されておらず、安全性の面でも良好でした。7)

水素ガス吸入は4%未満の濃度で使用すれば可燃性もなく安全とされており、実際に深海潜水時には呼吸混合ガスとして高圧下で使用されてきた実績があります。5)

この高い安全性は、長期間の治療が必要な乾癬のような慢性疾患にとって大きなメリットです。現在の乾癬の全身治療には、シクロスポリンによる腎臓への負担やメトトレキサートによる肝臓への影響など、それぞれ注意すべき副作用があります。また最新の生物学的製剤でも感染症リスクの増加などが懸念されます。

水素療法はこれらと比較しても、副作用の面で優れた特徴を持つと考えられます。

まとめ:水素吸入を含めた水素療法は乾癬の補助療法として有望

乾癬に対する水素療法、特に水素吸入療法は、抗酸化作用と抗炎症作用を通じて皮膚病変の改善や症状緩和に寄与する可能性が示唆されています。臨床研究では皮疹の改善、かゆみの軽減、生活の質の向上が報告されており、高い安全性も確認されていることから、期待できる補助療法と言えるでしょう。

しかし、現時点での研究は小規模な試験や症例報告が中心であり、エビデンスレベルはまだ発展途上です。今後は大規模臨床試験による有効性の確認、長期安全性の検証、最適な投与方法の確立などが求められます。

水素療法は既存の治療法と競合するというよりも、それらを補完する選択肢として位置づけられるでしょう。今後さらに研究が進むことで、特に従来治療で効果が不十分な患者さんや、副作用リスクを抑えたい患者さんにとって、検討する価値のある選択肢となる可能性があります。

参考文献

- Kubota, K., Kamijima, Y., Sato, T., Ooba, N., Koide, D., Iizuka, H., & Nakagawa, H. (2015). Epidemiology of psoriasis and palmoplantar pustulosis: a nationwide study using the Japanese national claims database. BMJ open, 5(1), e006450. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-006450

- Kamiya, K., Oiso, N., Kawada, A., & Ohtsuki, M. (2021). Epidemiological survey of the psoriasis patients in the Japanese Society for Psoriasis Research from 2013 to 2018. The Journal of dermatology, 48(6), 864–875. https://doi.org/10.1111/1346-8138.15803

- Ohsawa, I., Ishikawa, M., Takahashi, K., Watanabe, M., Nishimaki, K., Yamagata, K., Katsura, K., Katayama, Y., Asoh, S., & Ohta, S. (2007). Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Nature medicine, 13(6), 688–694. https://doi.org/10.1038/nm1577

- Zhang, X., Yu, P., Hong, N., Liu, F., Shan, Y., Wu, Y., An, B., Sang, H., & Kong, Q. (2023). Effect and mechanism of hydrogen-rich bath on mice with imiquimod-induced psoriasis. Experimental dermatology, 32(10), 1674–1681. https://doi.org/10.1111/exd.14872

- Ishibashi, T., Ichikawa, M., Sato, B., Shibata, S., Hara, Y., Naritomi, Y., Okazaki, K., Nakashima, Y., Iwamoto, Y., Koyanagi, S., Hara, H., & Nagao, T. (2015). Improvement of psoriasis-associated arthritis and skin lesions by treatment with molecular hydrogen: A report of three cases. Molecular medicine reports, 12(2), 2757–2764. https://doi.org/10.3892/mmr.2015.3707

- Qiu, Z., Huang, A., Li, Z., Qin, S., Chen, J., Li, B., Liu, B., & He, L. (2025). Hydrogen-rich water ameliorates imiquimod-induced psoriasis-like skin lesions and regulates macrophage polarization in dyslipidemic ApoE-deficient mice. European journal of pharmacology, 992, 177363. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2025.177363

- Zhu, Q., Wu, Y., Li, Y., Chen, Z., Wang, L., Xiong, H., Dai, E., Wu, J., Fan, B., Ping, L., & Luo, X. (2018). Positive effects of hydrogen-water bathing in patients of psoriasis and parapsoriasis en plaques. Scientific reports, 8(1), 8051. https://doi.org/10.1038/s41598-018-26388-3

このコラム記事は、一般的な医学的情報および最新の研究動向をもとに作成しておりますが、読者の方の個別の症状や体質などを考慮したものではありません。また、医学的アドバイス、診断、治療に代わるものではなく、特定の製品や治療法の効果・効能を保証、証明するものでもありません。健康上の問題がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、医師などの専門家に必ずご相談ください。本コラム記事の情報をもとに被ったいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。

※本記事は、公開時点での情報に基づいて作成しており、最新のものと異なる場合があります。予めご了承ください。

本記事は医療健康情報を含むコンテンツを専門医が確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。

医師

高藤円香 先生

水素浴については活性酸素という観点から乾癬にある一定効果が出る可能性はあると思っており、それが証明されたのは嬉しい報告だと思います。

水素の、皮膚からの取り込みは予想以上にあるとわかってきており、取り入れ方が肝要であると示されたと感じております。既存の治療に悪い影響は出ないものですので、興味を持たれた場合には是非ご相談いただけますとより良いご自身の肌環境に近づけると思います。